最終更新日 2024年4月6日

我々は物事を捉える時に、どんな考え方をするでしょう。

例えば、下駄の鼻緒が切れたら何か不吉な予感がしますが、単に古くなったからとも考えられます。

捉え方にとってまるで別なストーリーへと変わってしまうようです。

目的論的発想を用いるカウンセリング

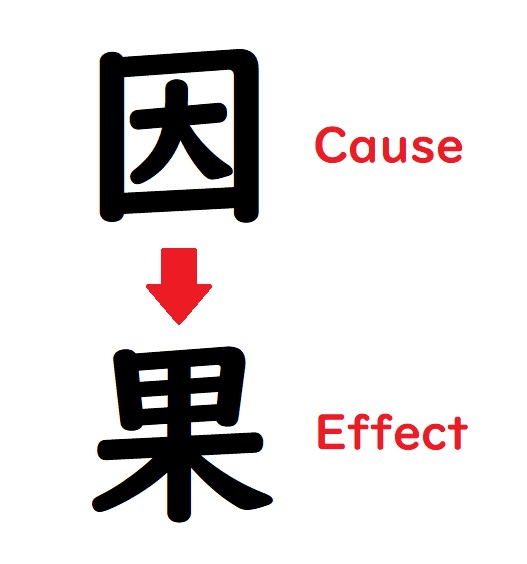

物事の捉え方の一つに、目的論が挙げられます。対になる捉え方は機械論とか因果論、原因論などと呼ばれます。

厳密な定義は抜きにしたいと思いますが、カウンセリングでは目的論的な発想をとる場合があります。(「的」というように曖昧な表現としておきたいと思います)

もちろん因果論を軽視する立場ではありません。科学の発展は因果論によるところが大きいわけですし、我々はその恩恵をたくさん受けています。

ここで言いたいことは、目的論的な発想を取り入れることによって、より腑に落ちる理解が可能になることもあるということです。

既に、過去の記事に記してきた例もありますので、そちらをご参照頂きたいと思います。

関連サイト:因果論についてはこちらをご参照下さい。

目的論的な捉え方の例

身近な所で、目的論的な発想を例示出来たらと思うところです。

食中毒の際の嘔吐の目的

これはイメージが付きやすいのではないかと思うのですが、もし腐ったものでも食べてしまった際には、後からひどい下痢や嘔吐に困らされた経験を持つ方は多い事でしょう。

この時、「吐き出す」ということの意味は、まさに「吐いて外に出す」ということだったのです。

何らかの毒素を体外に出すという目的がそこに読み取れるでしょう。

これは目的論的発想による理解です。

この場合、吐くというのは苦しいことになりますが、しかし、吐き出してしまわなければ大変なことになるのです。

涙を流して泣く

これもイメージがつきやすいのではないでしょうか。

泣くという場合、悲しいからというイメージが先立ちますがもっと体の方面に近い事からはじめると、「涙を流してゴミを排出する」という目的があります。

また、感情的に意味があると納得する方はいるのではないでしょうか。

この場合、泣いて悲しむこと自体に、気持ちを整理する意味が備わっていたと解することが出来ないでしょうか。

逆に涙なんで流れないこともあります。

葬儀なのに、あたしったらまるで気持ちが動かないの・・・薄情者なのかしら・・・

これを後ろ向きに捉えて、薄情者だからなどと因果論的に理解されてしまうこともあります。

この場合、目的論的に捉えると、大好きなおじい様が亡くなったショックから一時的に心を凍らせて持ちこたえようとしているのです。悲しみの現れ方は人それぞれなのです。決して薄情者なのではありません。

希望につながることも

さて、目的論的発想は時に希望を生み出すこともあります。

つまり、因果論に基づく理解では散々な事柄であっても、実は何かの意味があったと捉え直されたときには、時に希望につながるのではないでしょうか。

人生レベルの意味を見出すこともあれば、過去や自分の在り方、受験や仕事など多岐にわたって、見方の転換が起きる可能性を持っているようです。

カウンセリングにおいては、対話を通して進めて行きます。腑に落ちたとカウンセラー側も感じることがあり、それは単に理解とか思考という次元ではないように思われます。

腑に落ちるという表現が今のところしっくりきます。

関連のあるサイト内の他ページ

- 臨床心理士と精神科医の違いの一つは視点にある?:この違いはよく問われる疑問です。単に教育課程が違うとか、精神科医のミニチュアが臨床心理である、ということではなく、別な視点から違いを挙げています。

- 人は誰も知らない非日常の冒険を経て成長することがある:危険なことはどうしても排除したくなりますが、時に、冒険を経て人は成長することがあるようです。

- 物悲しいばかりの冬は春を生み出す力を蓄えていると見るのはどうか

- カウンセリングに取り入れられる独自の視点:ゲリラ豪雨に意思があるとは言いませんが、雨が降りたがっていると感じることがあります。そうすると次第に雨が降って来るのです。

まとめ

目的論にしてもなんにしても、我々は支援を目的としています。

カウンセリングにおいては、意味のある視点、その人が生きて行くことを支えるような視点を大事に考えています。様々な条件が一致するように、時に大きな力を生むことがあります。